2023/05/01

愛媛県今治市S様邸 外壁塗装・屋根塗装工事

サイディング外壁塗装・屋根塗装

愛媛県今治市N様この度は弊社に

外壁塗装をお任せいただき

ありがとうございました。

近隣の皆様もご協力ありがとうございました。

今後とも末永いお付き合いの程よろしくお願い申し上げます。

施工事例データ

| 地域 | 愛媛県今治市 |

|---|---|

| 施工箇所 | 外壁・屋根・バルコニー |

| 施工内容 | 外壁塗装・屋根防水・バルコニー防水 |

| 費用 | 140万円‐160万円 |

| 使用商材 | 屋根塗装・スーパーシャネツサーモsi・キャビアブラウン 外壁塗装・skファインメタリック3分艶・色FM124 付帯部 マックスシールドsi 3分艶・色n20 |

今治市外壁・屋根塗装工事|外壁

外壁の高圧洗浄

高圧洗浄を施すことは、外壁塗装の事前準備において重要な役割を果たします。理由は次のとおりです。

- 密着性向上:汚れを除去することで塗料の密着性が向上し、仕上がりの質が高まる。

- 耐久性・性能保持:塗膜の耐久性や性能を最大限に引き出します。

高圧洗浄について、より詳細な情報は以下の記事をご覧ください。

詳細記事:外壁塗装において高圧洗浄が必要な理由

外壁下地処理

上記画像は、破損個所を補修している様子です。

弊社では、実際に下記手順で破損個所の特定と補修を行っております。

- 高圧洗浄:外壁の汚れを落とし、破損箇所の確認を容易にする。

- 破損箇所のチェック:外壁全体を入念にチェックし、小さなヒビや剥離があればパテで塞ぐことで補修。

- サビの処理:サビが発生している場合は、研磨して除去。放置すると穴が開き、雨漏りの原因になるため、重要な処理です。

これらの下地調整は塗装工程の中でも特に重要な工程の一つなので、重点を置いて作業を行います。

おすすめ記事:外壁塗装で雨漏りを補修する事は可能?

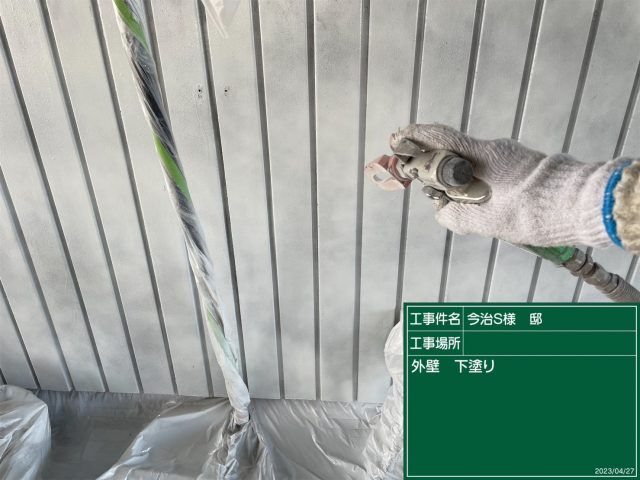

外壁の下塗り

先にご紹介した下地調整を踏まえ、外壁塗装の基盤となる下塗り作業に進みます。

この手順は、塗装の持続性と美観に直接の影響を与えるため、非常に重要です。

通常は3回塗りが採用されていますが、今回はご要望があったため、4回塗りを実施しています。

4回塗りの具体的な工程は以下の通りです。

- 下塗り:塗料の下地への密着性を高め、耐久性を向上。

- 中塗り:塗料の吸収を防ぎ、塗膜の厚みを増して保護層を強化。

- 上塗り2回:最終的な美観と保護機能を最大化。

下塗りは塗膜の耐用年数と性能を最大限に高めるために欠かせず、この工程を省略すると塗膜の剥がれが早まる危険性があります。

今回の施工ではスプレーガンを使用することで効率的に広範囲の塗装を行い、作業時間を大幅に短縮しました。

スプレーガンを使用する際は、塗料の飛散を最小限に抑えるために、飛散防止ネットを設置しています。

弊社では、各手順において細心の注意を払い、品質の高い仕上がりを追及しています。

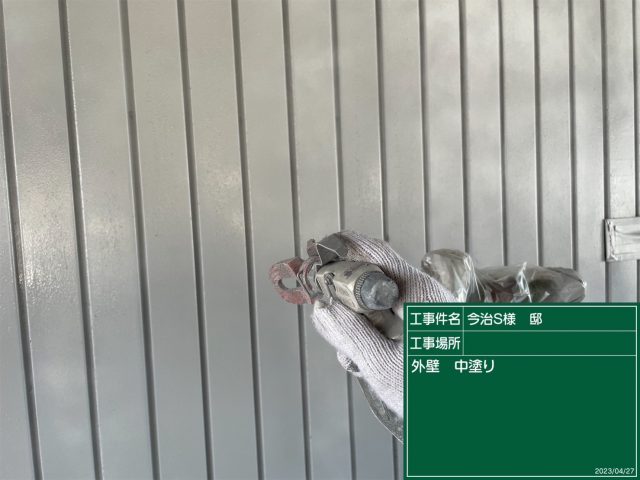

外壁塗装の中塗り

先ほど、外壁塗装の基盤となる下塗り作業を行いました。

その重要な基礎の上に立ち、次は中塗り工程へと進みます。

中塗りにおいても、外壁塗装の品質と耐久性に直接的な影響を与えるため、特に注意深く進める必要があります。

中塗りの重要なポイントは以下の2点です。

- 下塗りが完全に乾燥してから中塗り作業に移る。

- 塗膜が均一になるように塗り、気泡や色ムラ、ヨレの発生を防ぐ。

中塗りは、ただ外壁を美しく見せるだけでなく、塗装全体の耐久性と機能性を高め、長期的な保護を実現するために必要不可欠な工程です。

外壁の上塗り1回目

中塗り工程を経て、外壁塗装の最終的な美観と耐久性を高めるための次なるステップ、外壁の上塗り1回目へと進みます。

ここでは、4回塗り工程の一環として、標準的な工程よりも一回多い上塗りを施すことで、外壁の保護機能をさらに強化していきます。

重要ポイント:

- 上塗りを2回行うことで、外壁の保護機能が強化さる

- お客様の貴重な住宅を長期間保護するため、弊社は4回塗りを推奨。

この工程を加えることで塗料使用量の増加や施工にかかる日数が長くなるものの、住宅の外観と耐久力を長く保つ上で大きな益をもたらし、外壁寿命を10年延ばすことが可能になります。

以上のように、弊社では単に外壁を塗り替えるだけでなく、お客様の住宅を長期にわたり保護するための最適な施工プランをご提案しています。

おすすめページ:砂田塗装外壁塗装プラン

外壁の上塗り2回目

外壁塗装の最終工程である上塗り2回目においては、均一で美しい外観を実現するため、細かな部分にまで注意を払いながら施工を進めます。

重要ポイント:

- 中塗りおよび上塗り1回目にて生じた気泡や色ムラを修正し、理想的な仕上がりを追求。

- 塗料の性能を最大限引き出すため、均等な塗布を実施。

弊社では、4回塗りを自信を持って推奨しており、これがお客様の住宅を長期間保護するためのベストな手段であると考えています。

通常の工程に1つ手順を加えることで、外壁の防御機能が向上し、美観と耐久性をより長く保つことが可能となります。

おすすめ記事:外壁塗装の上塗りとは?

今治市外壁・屋根塗装工事|屋根

屋根の高圧洗浄

外壁塗装が完了したため、屋根塗装の初期工程である「屋根の高圧洗浄」に取り掛かっていきます。

屋根は、日々の自然環境の影響を受け、ほこりやカビ、コケの蓄積が見られがちです。

ここで、高圧洗浄機を使用して汚れを完全に除去し、塗料がしっかりと密着するようにします。

重要ポイント:

- 高圧洗浄機を使用し、屋根に蓄積された汚れや異物を丁寧に除去。

- この工程により塗膜の密着性が向上し、塗装後の外観と耐久性向上に大きく貢献。

屋根は紫外線や風雨に直接晒されるため、下地処理を丁寧に行うことが非常に重要です。

屋根の塗装

屋根を乾燥させた後は、塗装作業に移ります。

屋根塗装においても、耐久性と耐水性を高めるために3回以上の塗り重ねが基本とされています。

今回、色褪せが顕著だったグレー(左側の画像)調から、より現代的で洗練された雰囲気のブラック(右側の画像)調へ色を変更しました。

おすすめ記事:外壁塗装の色選びについて

今治市外壁・屋根塗装工事|ベランダ・バルコニー

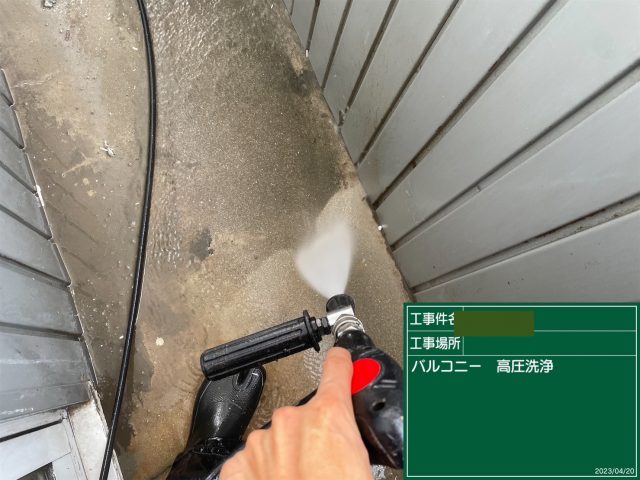

ベランダ・バルコニーの高圧洗浄

次に、ベランダ・バルコニーの塗装作業へと進んでいきます。

外壁や屋根同様に、まずは高圧洗浄を行います。

ベランダの場合、排水機能は問題ないものの、ほこりやコケといった汚れが積もっていることが一般的です。

この洗浄工程では、強い水圧で頑固な汚れを剥がし取り、塗装に最適な表面状態を作り出します。

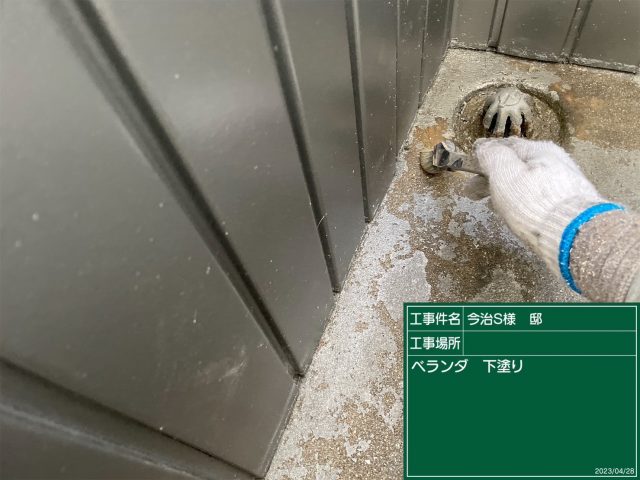

ベランダの下塗り

高圧洗浄が終わり、ベランダが完全に乾いたので、下塗り作業を行っていきます。

下塗りは、塗料の密着を向上させるために不可欠で、後続の塗装工程の基盤を築きます。

丁寧な塗布で塗り残しがないよう、注意深く作業を進めます。

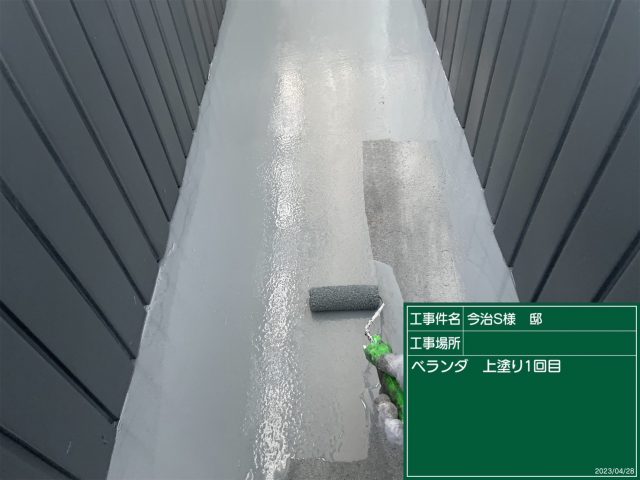

ベランダの上塗り1回目

下塗りが終わった後は、ベランダの上塗り1回目を実施します。

外壁や屋根塗装の中塗りと同じく、この工程は防水性を高めるために重要です。

ここで確かな防水層を設けることで、ベランダの持続性を向上させ、長期にわたる保護を実現します。

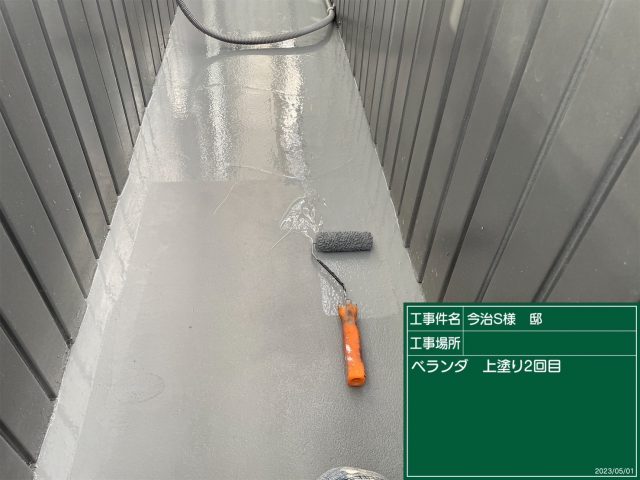

ベランダの上塗り2回目

1回目の上塗りに引き続き、耐久力のさらなる向上を目的とした上塗り2回目の作業に着手します。

特にベランダは使用頻度が高く劣化しやすい部分であるため、2回の上塗りを行うことで耐久性を高めます。

トップコート(最後の仕上げ作業)が終わったら乾燥させ、ベランダ塗装は完成です。

ドレンのケレン作業

ベランダの排水処理などの機能維持には、ドレン(上記画像参照)が重要な役割を担います。

この部位は、サビや汚れが溜まりやすく、定期的なメンテナンスが求められます。

そのため、塗装作業に入る前には、ドレンのケレン作業(清掃とサビ除去)が欠かせません。

この工程をおろそかにすると、排水不良やその他の問題を引き起こす可能性があるため、手作業で丁寧に行っていきます。

ドレンの塗装

ケレン作業が終わった後は、ドレン部分の塗装へと進みます。

ベランダ同様、下塗り後に上塗りを2回行うことで耐久性を高め、長期的な保護を実現します。

小さいながらも非常に重要な部分であるため、細心の注意を払いながら作業を進めます。

今治市外壁・屋根塗装工事|窓

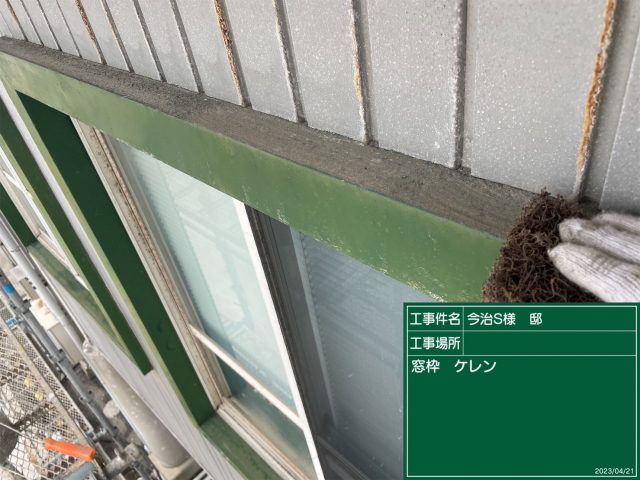

窓枠のケレン作業

前項で触れたドレン部分の塗装工程に続き、窓枠も丁寧なケレン作業で下地を整えました。

木片がめくれていると、塗料がうまく密着せず、その結果、塗膜が剥がれる可能性が生じます。

そのため、スチールウールで木目に沿って入念に研磨し、塗膜の剥がれを防ぐ必要があります。

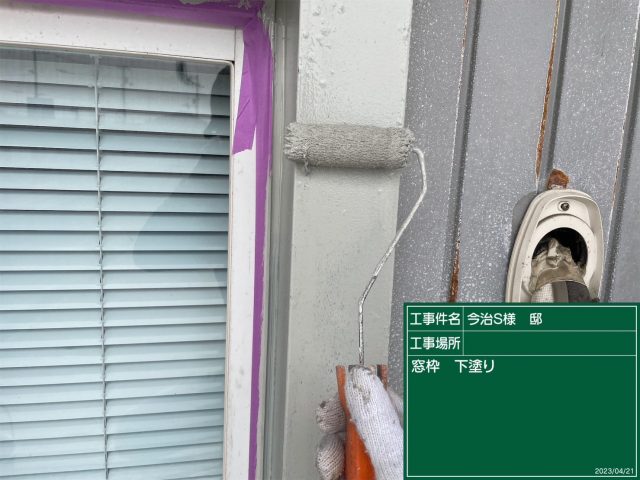

窓枠の塗装

窓枠にはプライマー(塗料)を使った下塗りを行いました。

より精密な作業が求められる細部への塗装には、小さなサイズのローラーを使用しました。

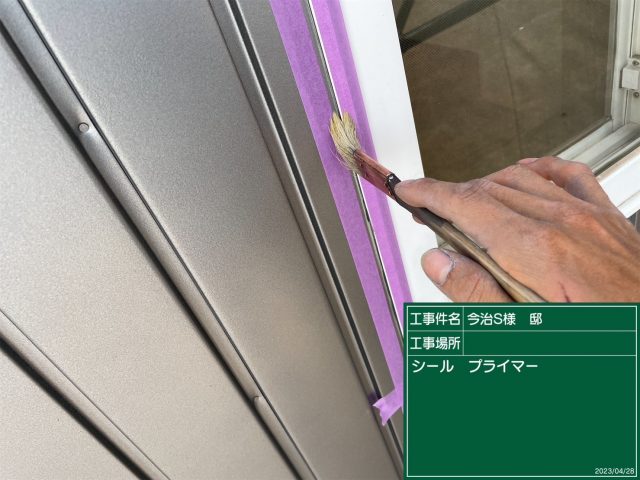

窓枠のシーリング(下塗り)

雨漏りを防ぐために、窓枠と外壁の継ぎ目にはシーリング処理を施していきます。

画像の部位は雨水の侵入が最も起こりやすい箇所であり、シーリングによってそのリスクを大幅に減少させます。

窓枠のシーリング(目地材の施工)

プライマーが完全に乾いた後、窓枠と外壁の隙間を目地材で埋める(画像を参照)重要な工程に移ります。

隙間が確実に埋まるよう、専用の目地材を慎重に塗布します。

全ての溝に目地材を適用した後は、ヘラを用いて表面を滑らかに仕上げます。

細部まで丁寧に施工し、隙間が一寸たりとも生じないよう仕上げました。

おすすめ記事:外壁塗装のシーリングの手順とよくあるトラブル

今治市外壁・屋根塗装工事|付帯部

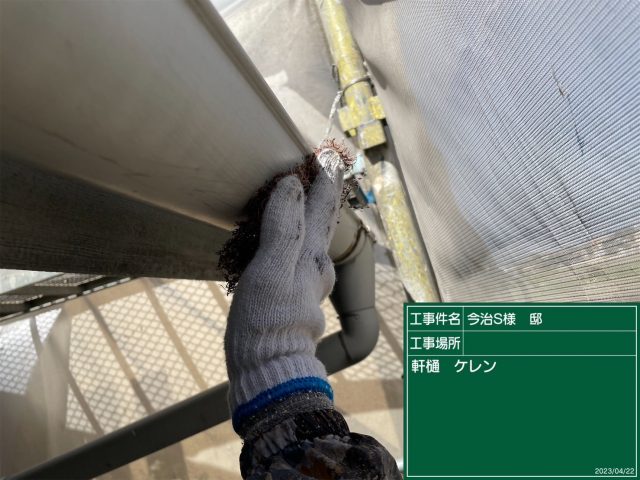

軒樋のケレン作業

次に、軒樋のケレン作業に着手します。

軒樋の表面は元々滑らかなので、このままだと塗装が剝がれやすい状態です。

なので、小さなキズをつけるように研磨ししていき、塗料の密着性を向上させます。

軒樋の塗装

軒樋の塗装は3回塗りが基本です。

下塗りから中塗り、そして上塗りへと、順序よく施工を進めていきます。

特に軒樋は、雨水の影響を直接受けやすく、塗膜が劣化しやすい部位なので、3回塗りを通じて耐久性を向上させていきます。

サビや色あせが目立っていた軒樋(左の画像)を、鮮やかなブラック系の色(右の画像)で綺麗に塗りなおしました。

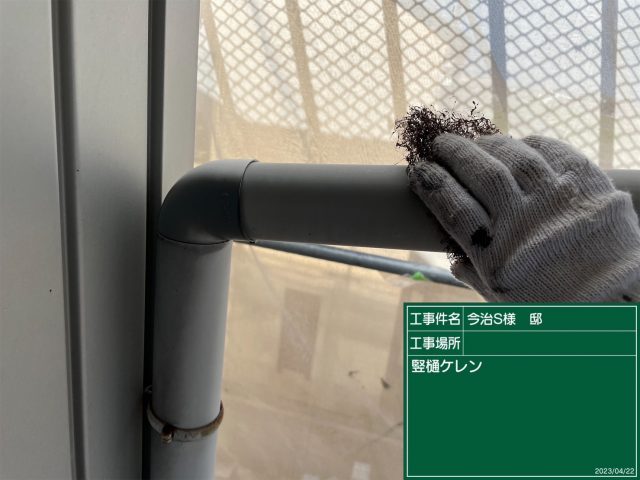

竪樋のケレン作業

軒樋の塗装工程を経て、次に行っていくのは竪樋のケレン作業です。

スチールウールを用いて、竪樋の表面を磨き上げていきます。

深いキズがつかないよう、力加減を慎重に調整しつつ、サビ取りと表面調整を行います。

今回は竪樋の留め具にもサビが見られたため、こちらも磨き、サビを根こそぎ取り除きました。

おすすめ記事:今治市 外壁塗装の工事事例 N様邸

竪樋の塗装

ケレン作業後は竪樋の塗装に移ります。

前述の軒樋と同じく、竪樋も雨の経路となることから、3回の塗り重ねを通じて強度を高めました。

これまでサビや色あせが目立っていた竪樋を、軒樋に合わせた鮮明なブラック系の塗料で新たに塗り上げ、見栄えの良い仕上がりになりました。

軒の塗装

次に、軒の塗装作業に着手します。

軒は外壁から張り出した屋根の一部で、一見目立たない場所ですが、近くで見るとその劣化は一目瞭然でした。

年季の入った軒を、落ち着きのあるグレー系の塗料(右の画像参照)で塗り替えました。

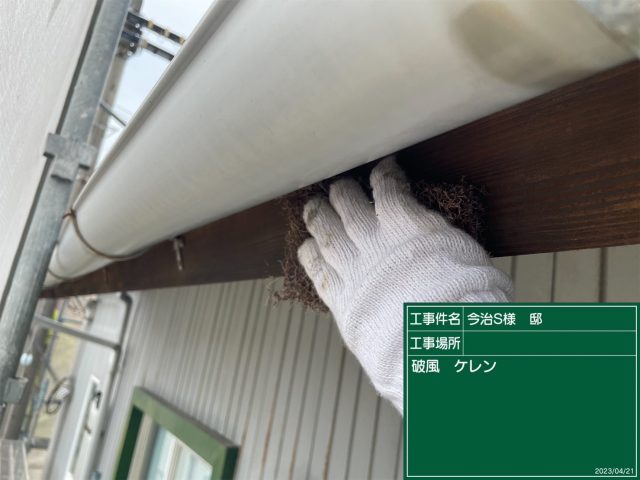

破風のケレン作業

次に、破風のケレン作業に移ります。

木製である破風に対して、塗料の密着性を高めるための研磨作業を施しました。

破風は風雨から建物を保護する重要な部分であるため、丁寧な塗装作業による十分な保護が求められます。

破風の塗装

ケレン作業が完了した後、破風の塗装作業に取り掛かります。

他の箇所と同じく、3回の塗り重ねを実施しました。

初めの下塗りでは、明るいホワイト系の色(左の画像)で塗装し、最終的な上塗りには、より深みのあるブラック系(右の画像)の塗料を選択しました。

おすすめ記事:今治市の外壁塗装助成金

笠木の下地調整

その後、笠木の下地調整に着手しました。

最初に、既存のシールを慎重に剥がし取っていきます。

塗装面の余分な物質や汚れを取り除いた後、スチールウールを使用して研磨し、塗料がしっかりと密着するように目に見えない細かな傷を入れていきます。

笠木の下塗り

研磨作業を終え、下塗りを行いました。

この工程では、美観性と防水性を長期間維持するために、特に注意を払いながら3回の塗り重ねを実施しました。

笠木の上塗り

笠木の上塗り作業は、均一な仕上がりを確保するために2回の塗り重ねを行います。

元々明るいグリーンであった笠木(左の画像)を、ブラックカラー(右の画像)に変更しました。

この塗装により、全体のデザインをモダンに揃えることで、家全体がより洗練された見た目になりました。

配管の撤去

外観を清潔かつ整頓された状態に保つため、必要のなくなった配管は取り除きます。

撤去によって露出した部分は色あせが目立つため、慎重に塗り直し、目立たなくします。

エアコンカバーの塗装

エアコンカバーの塗装も、外観に馴染むよう細心の注意を払って行いました。

3回塗りを施し、耐久性を確保するとともに、外壁と調和するブラック系の塗料で仕上げました。

おすすめ記事:エアコンカバーは塗装した方が良い?

今治市外壁・屋根塗装工事|階段

階段の塗装

お客様が日常的に利用される階段の塗装では、木部の自然な美しさを保ちながら、耐久性を高めるための特別な処理を施します。

まず始めに、木部のささくれや汚れを除去するケレン作業からスタートします。

高品質な仕上がりを実現するためにも、この作業は特に注意し、入念に行いました。

次に下塗りを通じて、木部に塗料が過度に吸収されることを防ぎ、上塗りの均一な仕上がりをサポートします。

最後に、深みのあるブラウンカラーで上塗りを仕上げたことにより、おしゃれで温かみのある空間が創出されました。(右の画像)

今治市外壁・屋根塗装工事|鉄骨部

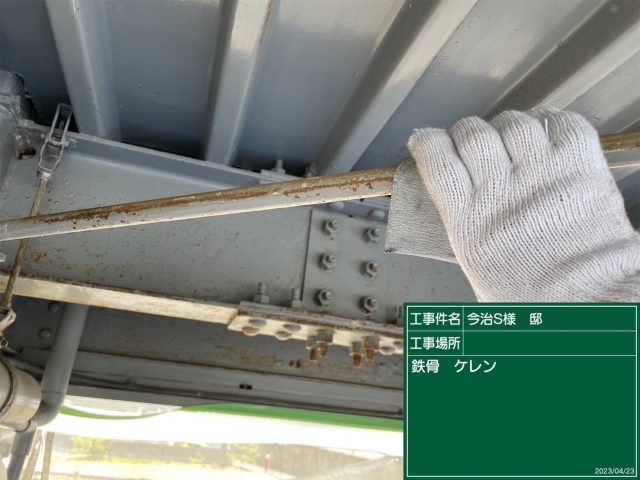

鉄骨部のケレン作業

建物の構造を支える鉄骨部の塗装において、ケレン作業は極めて重要です。

サビや汚れを効果的に除去することで、建物の耐久性に加えて、仕上がりの質を大きく向上させます。

特に曲線を描く部分では、サンドペーパーを使用して細かく研磨しました。

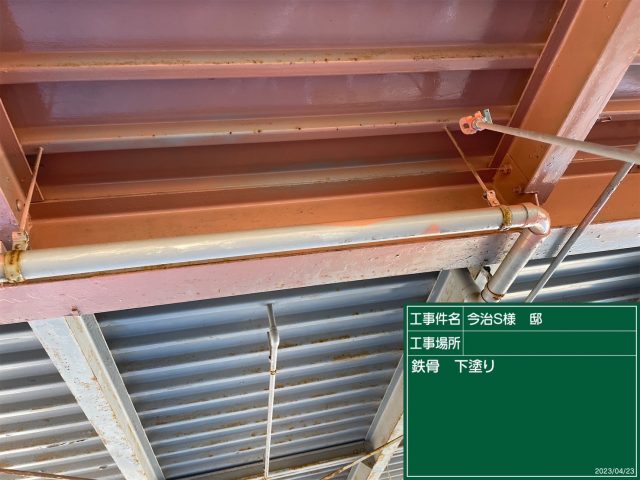

鉄骨部の下塗り

ケレン作業で下地を整えた後には、鉄骨部の下塗りを実施します。

上記画像のような鉄部に対しては、サビ防止専用塗料を使用し、サビの発生を抑制する必要があります。

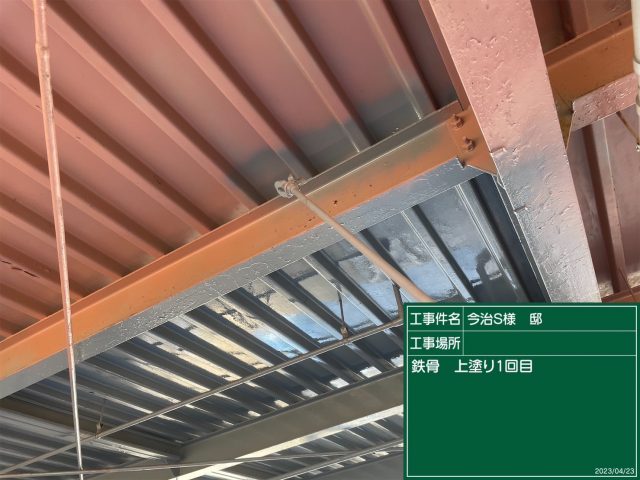

鉄骨部の上塗り1回目

下塗りが完全に乾いたことを確認した後、鉄骨部の1回目の上塗りを開始しました。

塗料が垂れないように、塗装に使用する適切な量を見極める必要があります。

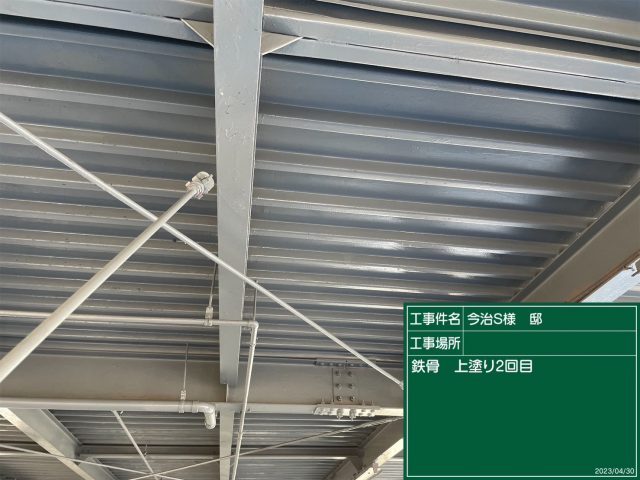

鉄骨部の上塗り2回目

鉄骨部の上塗りは計2回行います。

2度の上塗りを通じて同じ塗料を用いることで、塗膜の均一性が保たれ、耐久性と性能が強化されます。

この段階でも、色ムラや気泡が生じないよう細心の注意を払って塗装を行いました。

今治市外壁・屋根塗装工事|足場の解体

飛散防止ネットの撤去と足場の解体

全ての塗装作業が完了したので、飛散防止ネットを外し、足場を解体していきます。

足場の解体前に、塗装から生じたほこりや残骸を丁寧に清掃し、住宅周辺も掃除しました。

また、足場を解体して撤去した後にも、再度住宅周りの清掃を行っていきます。

施工の全過程で、近隣への配慮を欠かさず、塗装による飛散やゴミの散乱を最小限に抑えることで、近隣住民へ迷惑が掛からないように徹底しています。

おすすめ記事:今治市の方が外壁塗装をする時に知っておいてほしい事

施工価格 140万円‐160万円